NHKは民放に比べると、良識的と言える番組もたくさん作っているし、現在の日本人の民度の高さの一因は、NHKのおかげかもしれません

NHKは戦後、それなりに歴史的な役割を果たしてきたと思います

しかし、メディアが非常に多様化している現在、すでにNHKは数多くの情報源のわずか一つに過ぎません

紙の新聞やテレビが、情報を独占していた時代は、もう終わりました

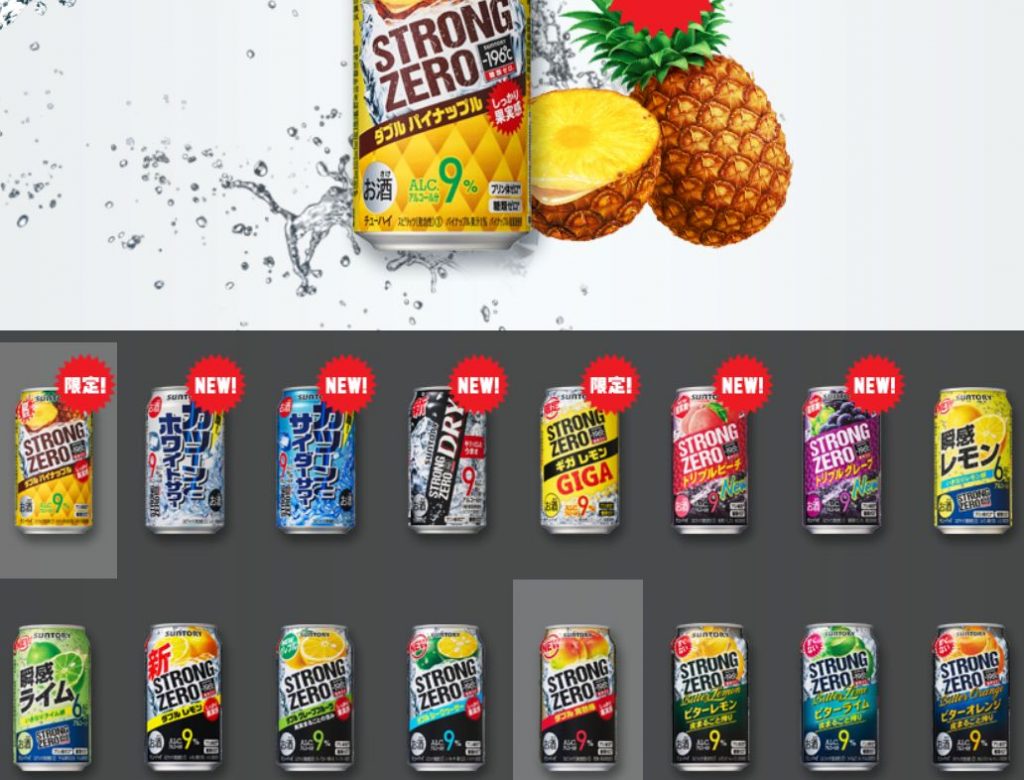

消費者の情報嗜好も非常に多様化していますから、テレビは持っているけど、NHKはまったく見ないという人も少なくありません

テレビをまったく見ない人の割合は、20代で3割強、10代で4割近くです。

買いたくも無い人に特定の情報を押し売りするのは、消費者の選択の自由を侵害する行為であり、もう無理だと思います

もしNHKが、どうしても押し売り情報屋として生き残りたいのなら、受信料を現在の10分の1以下(例えば月100円程度)の、消費者が納得できるリーズナブルな水準に引き下げるべきでしょう

話は飛びますが、その昔、コカ・コーラだったかな、マーケティング戦略を策定するとき、「わが社の商品は、有っても無くてもどうでもいい商品である」と定義して、戦略立案作業をスタートしたそうです

いまNHKに必要なのは、この謙虚な経営姿勢ではないかと思います

既得権の上にあぐらをかき、NHKは社会にとって絶対に必要な存在だなどと、傲慢にふんぞり返っていると、社会から「反社会的な存在」として、厳しいしっぺ返しをくらうかもしれません

現在のNHKが、宗教改革直前のカトリック教会に見えてしまうのです

放送法自体が時代遅れになりつつあり、受信契約義務の有無に関する議論が、中世キリスト教世界の、不毛な神学論争に見えてしまうのです

(^_^;)

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

ノーNHKテレビ(NHKの放送を視聴できない装置を取り付けたテレビ)を持つ女性が、NHKとの受信契約を結ぶ義務がないことの確認を求めた訴訟。

東京地裁は6/26、NHKとの受信契約義務は無いことを認める判決を言い渡した。

放送法は、NHKの放送を受信できるテレビの設置者には、契約義務があると規定するが、裁判長の小川理津子は

「原告のテレビはNHKの放送を受信できず、

原告は放送法が定める設置者にあたらない」

と述べた。

NHKによると、同種訴訟は今回を含めて5件あったが、NHKの敗訴は初めて。

判決によると、女性は2018年、受信料を徴収されないよう、NHKが視聴できない装置を付けて樹脂などで固定したテレビを購入した。

NHKは訴訟で

「女性のテレビは放送を受信できる基本構造を維持している」

などと主張したが、判決は

「専門知識のない原告が、テレビを元の状態に戻すのは難しく、

NHKの放送を受信できるテレビとはいえない」

と判断した。

女性の代理人の高池勝彦弁護士は

「画期的な判決だ!

NHKを見たくない人に、受信契約を強制すべきではない」

と話した。

NHKは

「判決の内容を精査し、対応を検討する」

とコメントした。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト