品川駅では、リニアの建設(始発駅になる)の他に

京急線の水平化、駅ビルの建て替えなど

大改造計画が進んでいます

(^_^;)

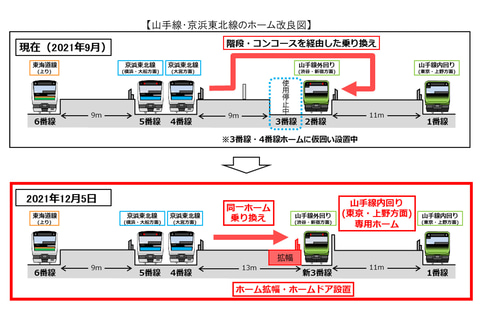

JR東日本は9/14、品川駅の京浜東北線(大宮方面)と山手線(外回り、渋谷・新宿方面)を、12/5から同一ホームで乗り換えられるようにすることを発表した。

現在、京浜東北線(大宮方面)を4番線、山手線外回りを2番線で運用しており、階段、コンコースを経由した乗換が必要。

今回、3番線・4番線ホームを9mから13mに拡幅し、現在設置している囲いを撤去。

現在の2番線の線路を新たに3番線として運用し、新3番線を利用する山手線外回りと、4番線を利用する京浜東北線(大宮方面)を3番線・4番線ホーム上の水平移動で乗換できるようになる。

運用の変更は12/5始発電車から。

悪天候などにより実施できない場合は12月12日からとなる。

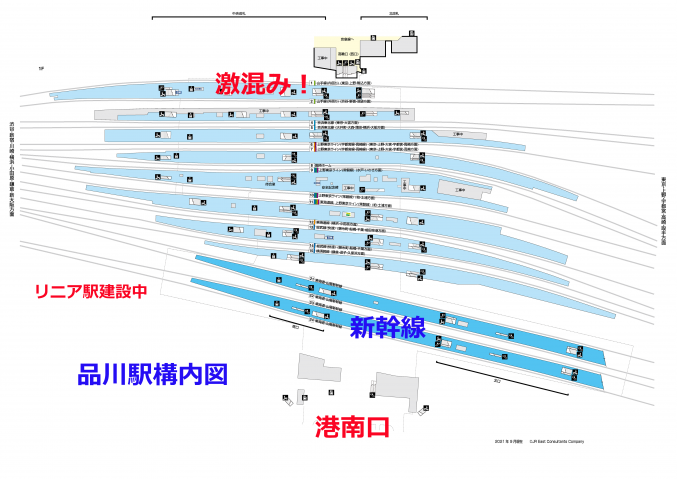

▲今までの山手線ホームは、激混みだったのですが

内回りだけになるので、ゆったりしそうです (^_^;)

▲朝の品川駅

▲クリックすると拡大します

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト