移住に比べるべくもないが、今回1週間ほど道東道北(北海道の東や北)をドライブして、いろいろ感じるところがあり、この記事が気になりました

道東道北がクルマ社会なのは当然です

道路が整備されていて空いているので、移住してもクルマさえあれば、大自然を満喫しながら快適ライフが送れそうです(ただし、未成年の子どもがいると話は別)

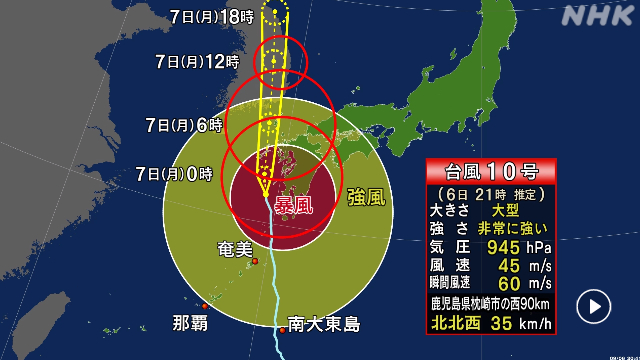

道路が立派すぎて、地元ドライバーは一般道でも80~100キロくらい平気で出します

片側一車線の一般道(制限速度50キロ)を60~70キロくらいで走っていても、反対車線を使って追い抜かれるのはしょっちゅうでした

これに慣れるには、1週間ではまったく無理でした

北海道ですから、冬の厳しさは想像を超えるものがあるかもしれません

私も東京育ちの「虫を怖がる青年」だったし、今でも怖いです

(^_^;)

東京都港区育ちの筆者は、かつて虫を怖がる青年であった。

中年となったタイミングで、都心近郊の虫が飛び交う田舎に家族で移り住み、そのあたりのレポートは過去記事

「都会育ちアラフォーが、妻子と猫を連れて始めた『田舎暮らし』の現実」

「恐怖のGも出現!田舎暮らしを始めたアラフォーが苦悩する『虫との闘い』」

に詳しく書いたが、移住から約1年がたった現在、住んでみて気づいたことが多々あったので、今回はそれをまとめて紹介したい。

元都会人の視点から、リアルな田舎暮らしの実態を伝えるべく努めたい。

まず、おさらいとして、引っ越しから4、5カ月経過時点に書いた上記記事では、

・一軒家はメンテナンスが大変

・古い木造は立て付けに難あり

・熱帯夜はあまりなく夜風が気持ちいい(たまに肥料の香りが運ばれてくる)

・買い物に不便はしない

・治安は悪くない

・虫が多いので少しずつ慣れてくるが、ゴキブリへの殺意は育つ

といったことを取り上げた。

感じたこと・気づいたことの方向性はここからさほど変わらないが、ストレスを感じていた部分は良い方向に修正されてきている。

端的に言って、慣れが寄与する部分は大きい。

詳細はここをクリック

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト