ネットを観ていたら「原因は自分にある。」という言葉に出会った(「LINE MUSIC」で知った)

ふつうは宗教とか、自己啓発系ビジネス書なんかに出て来る言葉だよね

最近の私は仏教書をいろいろ読んでるので、これに類する言葉にはよく出会う

仏教の根本は、縁起(原因と結果)だからね

それが、日本の若い男性7人組ボーカルダンスグループ(平均年齢21歳)のグループ名になっている

略称は「ゲンジブ」、みんな21世紀の生まれだ

▲下の方に長野凌大の動画アリ(作詞家とのトーク)

そしてグループ名と同じ曲名の「原因は自分にある。」という曲も出してる(上のYoutube動画がそうです)

オリコンランキングにも食い込んでるらしい

今日1/28現在、LINE MUSICのニューソングTop5(1/21-27)の第1位

なんか違和感と言うか、刺さるものがあって、少し調べてみました

下は「原因は自分にある。」という曲の歌詞です

最近の私は漢詩を読んだり、詩のような韻文(感性的文章)に親しもうとしているけれども、私のベースは散文(論理的文章)なので、こうゆう韻文丸出しの文章は苦手だ

でもそんな韻文の中に、

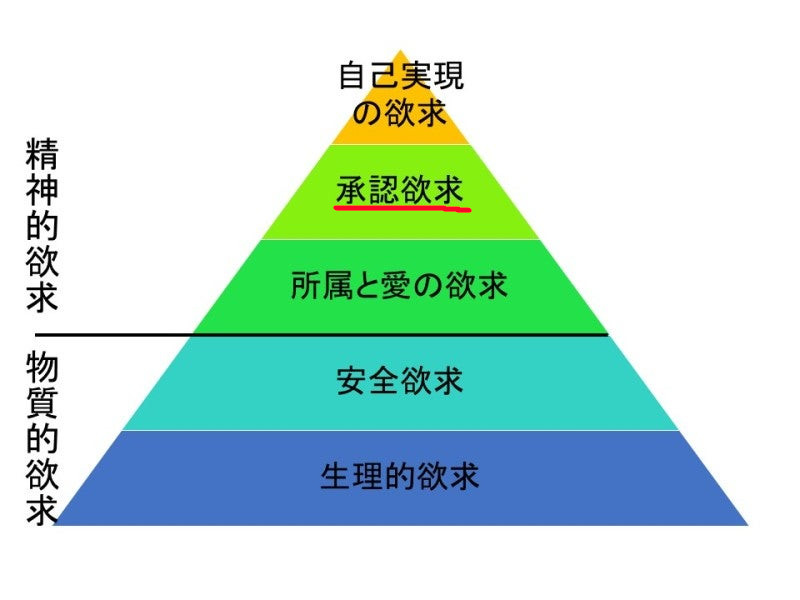

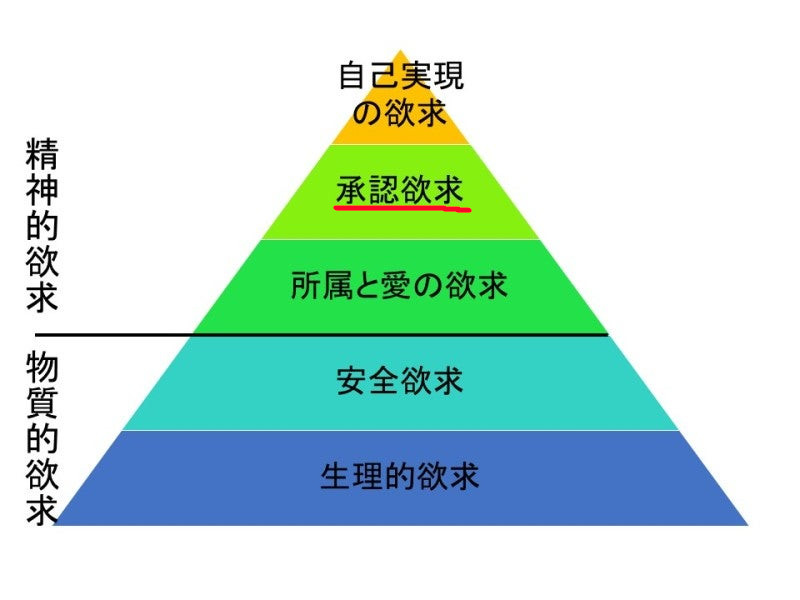

「承認して」 承認欲求?

「原因は自分にある。」 前述の通り

「猶予 猶予」 モラトリアム欲求?

「エゴサ」 最近流行のエゴサーチ?

「限界効用逓減」 およそ韻文には似つかわしくない経済学用語

みたいな、違和感たっぷりの散文的な言葉が鏤(ちりば)められてる

沈黙(サイレンス)と科学(サイエンス)で、韻を踏んでるの?

「猶予 猶予」と「言うよ 言うよ」もそうか?

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

原因は自分にある。 原因は自分にある。

(ややこしいけど、左が曲名で、右がグループ名)

作詞作曲 久下真音(くしたまいん) 下にトーク動画アリ

練習はOKです

いやむしろ滑稽(こっけい)です

思考回路 雑(ざつ) 落ちるパラドックス

最上な回答で

ワンチャン藻掻(もが)いたって

嘲笑の的です

(誰の声(せい)だ?)

まだまだまだまだ足りない

ねえダラダラダラダラしてたい

怠惰な僕ら 或はそれはイデア

それともそもそも論外ですか?

高架下 現実逃避

線と線で 描く

タイムラインで確かめるエラー

承認して

ちょちょちょっと懊悩 I don’t know

結局ダメだね

平和な青空 憎んだって

No No No 苦悩その残像

そんなの知ってる

原因は自分にある。んだって

原因は自分にある。んだって

猶予 猶予

エゴサして 猫なでて

オムライスでも食べて

猶予 猶予

最期まで召し上あがれ

沈黙(サイレンス)で

感情を準備して

平静の方向で

視界がゆらゆらゆら揺れてるけど

限界効用逓減

何が欲しいの

それは言えない

(誰の声(せい)だ?)

でもでもでもでも足んない

ほらカラカラカラカラ籠もる

咲いたら枯れるさ ならばちの中

酸っぱい葡萄の種として眠ろう

「どうかした?」遠く一つ

点とセンテンス 出あう

タイムラインがとまるから

帳消しで

ちょちょちょっと本能 I don’t know

せーので見せ合あう

かまちょって何より勝ちまけ

No No No 嘘つき参上

せっかちでっかち

原因は自分にある。んだった

言うよ 言うよ

言い訳がしたいけれど

ロスタイムなら影で

言うよ いうよ

最低でもめし上あがれ

科学(サイエンス)で

承認して

ちょちょちょっと懊悩 I don’t know

結局ダメだね

平和な青空 憎んだって

No No No 苦悩その残像

そんなの知ってる

原因は自分にある。んだって

猶予 猶予

エゴサして 猫なでて

オムライスでもたべて

猶予 猶予

最期まで召し上がれ

沈黙(サイレンス)で

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

「原因は自分にある。」も行きすぎると、「すべての問題は私のせい」になって、ノイローゼ自殺になりかねない

逆に「原因は他人にある。」も行きすぎると、「すべての問題は他人のせい」になって、友人知人がいなくなって周囲から孤立する

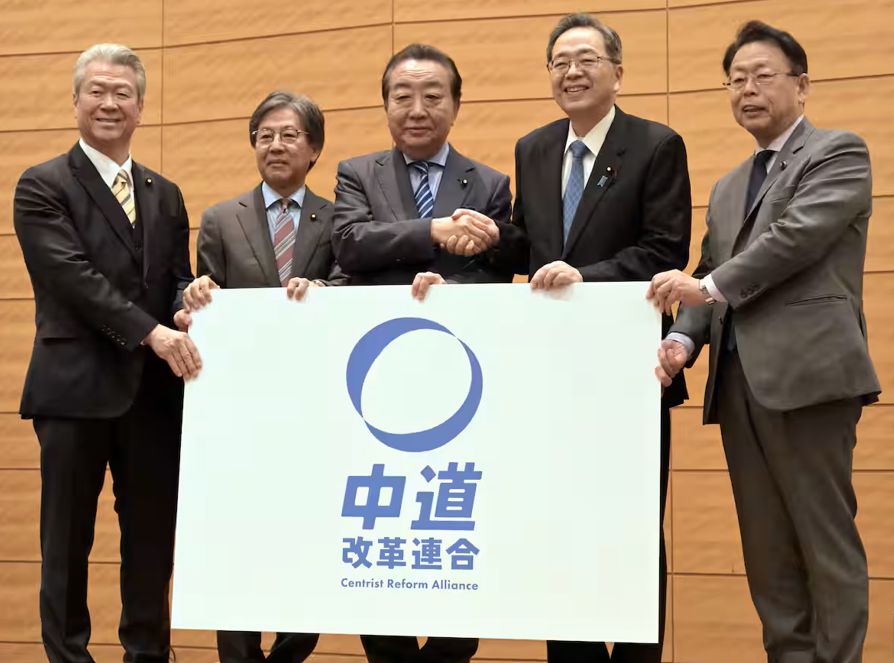

何ごともホドホドが大切で、これを仏教など東洋思想では「中道」と呼んで尊重しています

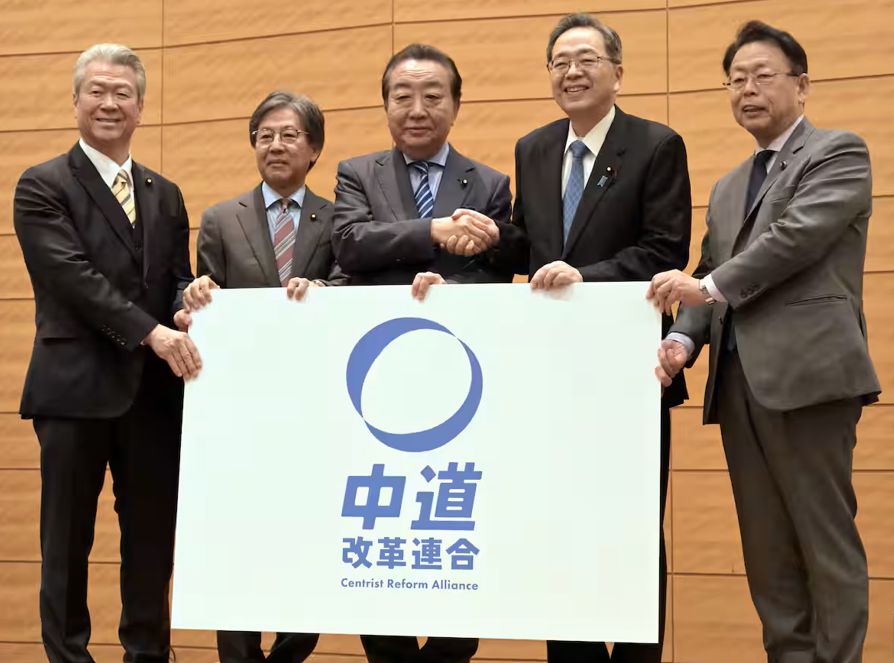

でも最近は、非常に片寄った、ガチガチ変な思想(またはどこかの外国の影響)に凝り固まった人たちが「中道」を名乗っています

もう何が何だか分かりません

もし宇宙に「中心」というものがあるなら(科学的には無いらしいですけど)、その「中心」から百億光年くらいかけ離れた超ド辺境にいる人たちが

「我々は宇宙の中心だ!」

と叫んでいるような、異常さや滑稽(こっけい)さを感じます

若者たちは、その偽善性や欺瞞性を敏感に感じ取っているのか、まったく支持してませんね

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

▼「原因は自分にある。」作詞作曲の久下真音と、「げんじぶ」メンバーの長野凌大のトーク動画

久下真音さんは、顔出しがキライみたいだね(wikiで年齢も隠してる)

(^_^;)~♪

日本では余り騒がれてませんけど、米国ではエプスタイン事件の報道が注目を集めています

日本では余り騒がれてませんけど、米国ではエプスタイン事件の報道が注目を集めています 最近はAIに、長い文書や動画を要約させるのが流行ってるから、ピッタリかもしれません

最近はAIに、長い文書や動画を要約させるのが流行ってるから、ピッタリかもしれません

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト