先日、小田原の一夜城に登った際に見つけた松永記念館、昨日見学しました

開館は朝9時からで、少し早く着いたので小田原駅の近くの牛丼すき家でビール2本を飲み、30分くらい歩いて記念館へ

いやー、この途中の道が暑かったこと~ (;^_^;;;)

暑さのせいか見学客は私一人

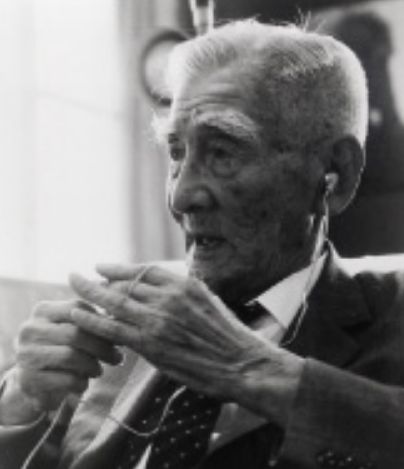

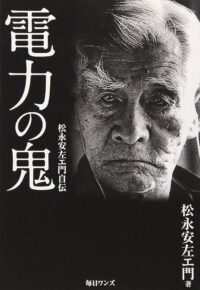

「電力の鬼」松永安左エ門 (→)が晩年を過ごした自宅と茶室を静かに見学できました

帰宅して今日、

を読みました

明治から戦中戦後にかけての日本経済史の、ド真ん中を駆け抜けたような波瀾万丈の人生

昨日訪れた晩年の自宅に、総理大臣池田勇人とか、数多くの政財界人が通ったのですね

この松永安左エ門さん、福沢諭吉とか明治の話がいっぱい出て来るので、かなり昔の人のようでもありますが、1971年に95歳で亡くなられているので、割と最近の人でもあります

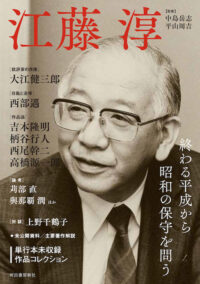

上記の本には、実業家・福沢桃介(ももすけ、→)もたびたび登場します

同じく電力事業に傾倒し、時には松永の共同経営者、時には良きライバルだった桃介

ともに日本の電力開発に大きな足跡を残した天才実業家ですが、松永は秀吉に似た人たらしな所があり、桃介は信長に似てやや冷たく人を突き放すような所があった

松永と桃介は、ともに福沢諭吉の「直接の薫陶」を受けた慶応義塾の同窓

桃介の方が7歳年上だが、当時は入学とか学年とかエーカゲンだったので、ほぼ同期に塾生だった

諭吉は晩年、健康のために毎朝約4キロの散歩(三田から広尾や目黒のあたりまで)をしていたのですが、そのときに多くの塾生も同行し、その中に松永と桃介もいて、諭吉の前で時論を戦わせて親しくなりました

桃介は諭吉の娘と結婚(入り婿)して福沢に改名

この桃介さん、右上の写真のようにジャニーズ系の超イケメン、おまけに超お金持ちだったので、モテまくって女性関係は派手だった

のちに日本最初の女優・川上貞奴(さだやっこ、→)と愛人関係(不倫)にあったことでも有名です

このあたり、川上貞奴が主人公の大河ドラマ「春の波濤」でも描かれました

もちろん、愛する娘のダンナが不倫すれば娘の父親である諭吉にとって面白くないのは当然ですが、当時は不倫(特に男の不倫)に対して世の中全般に甘いというか超ユルい感じだったので、大問題にはなっておらず、桃介と諭吉の関係が破綻したりもしていない

そんな訳で桃介と貞奴は、隠すことなく堂々と、愛人関係を続けました

桃介は水力発電所建設のため、たびたび木曽川に現場視察に出かけています

そのとき木曽川にかけた橋(桃介橋)や、貞奴と過ごした別荘(現在の桃介記念館)などが木曽川沿いに現存し、私も以前訪れたことがあります

帰りに川崎のよくいく回転寿司屋に寄ったのですが、そのときの板前さんが超面白い人だった

親が医者で、その仕事の関係で海外で育ち、中学の時に日本に帰国したときは日本語がまったく話せなかった

英語フランス語イタリア語スペイン語が堪能で、今も1年の半分は海外生活、奥さん(イタリア人)は30歳以上も年下の超美人(写真を見せてくれた)

いま海外では日本人の板前が引っ張りだこで、日本での給料の倍以上もらえるとか、そんな人がなぜいま日本で回転寿司の板前をしているのかなど、面白い話をいっぱい聴きました

ビール1本のツモリで入ったのに、話の面白さにグングン引き込まれて、結局3本(今日は合計5本)飲んじゃった

(^_^;)

松永記念館(松永安左エ門の自宅)の居室

晩年の松永は、この部屋で寝起きをしていたらしい

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト