ノートPCのウェブカメラにシールなどを張ってふさぐことは、変わった行為でも用心しすぎでも被害妄想でもないという。

株式会社シマンテックが同社公式ブログで“クリープウェア”の恐ろしさと感染経路、自衛方法を紹介している。

壁に耳あり PCに目あり~ (^_^;)

ノートPCのウェブカメラにシールなどを張ってふさぐことは、変わった行為でも用心しすぎでも被害妄想でもないという。

株式会社シマンテックが同社公式ブログで“クリープウェア”の恐ろしさと感染経路、自衛方法を紹介している。

壁に耳あり PCに目あり~ (^_^;)

10月19日(土) 東工大、すずかけ台キャンパスで開催された「高校生バイオコン」で新宿高校生物部が3 位に入賞しました。

高校生バイオコンとは、高校生と東京工業大学・生命理工学部の学生がチームを組んで約半年間、小中学生向けの生物教材を開発するという競技会です。

平成25 年度のバイオコンで新宿高校生物部はシロアリのフェロモンを学習する「シロアリのお使い」という教材を作り参加しました。

結果は以下の通りです。

1 位 神奈川県立相模原中等教育学

2 位 愛媛県立西条高等学校

3 位 東京都立新宿高等学校

お試しコーナー

発表風景

授賞式でのスピーチ

すごいぞ 新宿高校生物部

生物の石川太郎先生も お喜びでしょー \(^o^)/

▲先生たち みんな若い! (^_^;)

岐阜県警岐阜中署は10日、柳ヶ瀬商店街(岐阜市)のアーケードの上に許可なく上ったとして、岐阜市の暴力団組員の男(43)を、軽犯罪法違反の疑いで岐阜区検に書類送検した。

岐阜県警岐阜中署は10日、柳ヶ瀬商店街(岐阜市)のアーケードの上に許可なく上ったとして、岐阜市の暴力団組員の男(43)を、軽犯罪法違反の疑いで岐阜区検に書類送検した。

送検容疑では、6月1日夕、岐阜市の柳ケ瀬商店街のアーケードの上を無断で500メートル歩いたとされる。

岐阜中署によると、容疑を認めている。「上ってはいけないのは分かっていたが、組長の猫がいなくなったので、捜すために入った」と話しているという。

組長から「姿が見えなくなった飼い猫を捜してこい」と指示されたという。

岐阜中署の幹部は「上からの命令には絶対従わないといけないという、暴力団の特徴そのものだ」と話している。

猫は1週間後に戻ってきた。

組長というと 大型犬を飼ってるイメージだけど

ネコを飼ってる組長も いるんだね (^_^;)

条例施行から1ヵ月

摘発が続く新宿歌舞伎町の違法客引き

「月に500万稼ぐ人も」

先日、新宿や池袋の繁華街で悪質な客引きに対する一斉摘発が行なわれ、16人が現行犯逮捕された。

新宿区では2013年9月から「客引き行為等の防止に関する条例」が施行されたこともあり、今後、客引きの逮捕者は増えることと思われる。

かつて名門校として名を馳せた都立高。

近年、東大合格者が急増し、偏差値も上がるなど、再び注目されている。生き残りをかけた各校の秘策とは。

2011年に現役で東大に22人合格し、約40年ぶりに20人台に乗せて注目された日比谷高校(千代田区)は、進学指導重点校(以下、重点校)に指定され たことを機に大胆な授業改革を行った。カリキュラムを見直し、授業は1日45分7時間に。授業のほかに土曜講習や100講座に及ぶ夏期講習も開設した。

「知識の伝達だけでなく、生徒に考えさせる授業を展開したい」(武内彰校長)

07年には文部科学省が科学技術系人材の育成のために設けた、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)の指定校となり、夏休みにはハワイ島で研修を行っ たり、マサチューセッツ工科大学やハーバード大学などを訪問し学生や教授と交流を図ったりしている。さらに生徒全員の入学時から定期考査、模試、志望校、 所属クラブなどのデータを入力し、全職員が共有することで的確なアドバイスができるようになったという。

「重点校のなかで一番生徒を伸ばす」と定評があるのが八王子東高校(八王子市)。制服のある学校は日比谷と八王子東の2校で、まじめな生徒が多く夏休みも来校し自習する姿が目立つ。

面倒見の良さに定評があり、2学期制を導入する学校が多いなかで3学期制を維持。定期考査や通知表で評価する機会を少しでも多く持つためだという。個人面 談も1〜2年は年4回、3年は5回と他校より多い。部活を奨励しているのも同校の特徴だ。1~2年次の5月と2月には部活動保護者会を開く。

「思うような成績が取れないと、部活をやめさせようとする保護者もいる。部活がもたらす効果をアナウンスしています」(吉田順一校長)

ここ10年、成長著しいのが新宿高校(新宿区)だ。

重点校に次ぐ進学指導特別推進校という位置づけだが、「数年で重点校になる」(戸田弘美校長)と意気軒昂だ。

「都会の学校とは思えないほど、生徒は素朴でまじめ。部活や行事も熱心で仲間意識が強い」という。

「チーム新宿」を合言葉に、10年前から改革を進 めた結果、04年の国公立大合格者19人から13年には94人、早慶大が31人から79人へと増加した。

現役率も高く、国公立は85人が現役。

今年は現役 で東大に2人合格した。

2人とも塾に通っておらず、1人は入学時の成績が中下位だったという。

「本校の特徴は、上位層だけでなく成績の低い生徒の底上げです。下の生徒が伸びることで、連鎖的に中上位の生徒も成長します」(戸田校長)

習熟度授業も数学なら2クラスを3段階に分け、下位クラスほど人数を少なくし、ていねいな指導を施す。

毎日の宿題のほか、各学年の教師が1年間を見通して計画した「週末課題」を出す。秋には勉強合宿を行い、自学自習の習慣をつける。

※AERA 2013年9月16日号

熊谷です。お仕事ご苦労様、

熊谷です。お仕事ご苦労様、

米アラスカ州タルキートナの「猫」市長が3日までに、犬に襲われ重傷を負った。

市長の「スタッブス」は週末に犬に襲われたとみられ、肺に穴が空き、胸骨が折れ、脇腹に約12センチの深い切り傷を負ったという。

医者らによると、3日に管を外して自身で呼吸できるようになったという。

スタッブスはタルキートナで約16年間、市長とされている。

子猫のときにスーパーの前で経営者に拾われた。

ちょうど市長選を控えていた頃で、出馬し た候補者を気に入らなかった住民たちが、投票用紙にスタッブスの名前を記入し、他の候補者を打ち破った。

以来、市長として親しまれている。

人口約800人の同市は歴史的地区で、市長は象徴的な存在だという。

スタッブスは土曜の夜の散歩中に、地元の「反体制派の」犬に襲われたとみられ、病院に運ばれたという。

日本にも ネコ駅長なら いるけどね (;´Д`)

館山寮(塩見寮)が7月17日から開寮します。

同窓会員のふるってのご利用をおまちしております。

館山寮の開寮期間は下記の通りです。

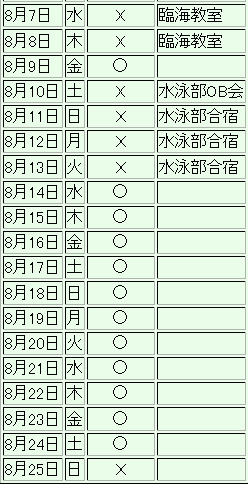

7月17日(水)~7月23日(日) 8月9日(金)~8月25日(日)

7月24日(土)から8月8日(木)は臨海教室のため、一般客は利用できません。

←予約状況

臨海教室と一緒に 泊まってみたいな (^_^;)

臨海教室のスタートを翌日に控えた7月23日(火)、館山寮において、香区長を始めとする地元関係者9名の方のご参加を得て平成25年度館山寮開寮式が行われました。

会場とした館山寮食堂には地元関係者の他、母校体育教師、臨海教室応援の水泳部OB・OG、寮運営スタッフなど33名が集まり、和やかな歓談のうちにも今年も臨海教室が無事故で遂行されるよう誓い合いました。

新宿高校 校長 戸田 弘美 新宿折々

新宿高校 校長 戸田 弘美 新宿折々

暑いほどの晴天に恵まれ、今年も駒沢オリンピック公園総合運動場第2球技場にて、運動会が開かれました。 続きを読む