80【ヒストリー】

明治通りのバイパス道路

池袋と新宿、渋谷の3つの副都心をつなぐ明治通り。

JR山手線の内側に沿って走る東京都内の幹線道路だ。

慢性的な交通渋滞が問題となっているJR新宿駅の東側で、明治通りのバイパスをつくる工事が静かに進んでいる。

当初の計画が決まったのは、今から約70年前。

しかし、バイパスは開通することなく、長らく止まったままになっていた。

希少な樹木の群落がある新宿御苑の敷地に道路が掛かる計画となっていたからだ。

バイパスを整備する東京都は2005年、道路の構造を見直してこの群落を回避できるように計画を改めた。

工事は2010年からスタート。

2020年の東京五輪を前に、ようやく開通のめどがついた。

我々の在学中から 問題になっていた道路

一時は新宿高校が 移転になりそうだった (^_^;)

新宿駅南口 怨念の土地

不動産業界関係者はもちろん、警視庁捜査関係者からマスコミの事件記者まで、知らないものはない著名物件が、JR新宿駅南口から徒歩3分の一等地にある。

不動産業界関係者はもちろん、警視庁捜査関係者からマスコミの事件記者まで、知らないものはない著名物件が、JR新宿駅南口から徒歩3分の一等地にある。

まさに「怨念の土地」である。

過去に、信じられないぐらい数々の事件を引き起こし、「永遠の塩漬け案件」といわれたが、2015年2月17日入札で、公売(官公庁の行う競売)にかけられることになり、関係者の注目を集めている。

最低落札価格は21億9000万円。「怨念の土地」で何があったのか──。

山口組の大幹部だった後藤忠政も逮捕

ここには、「真珠宮ビル」という名の老朽化した雑居ビルが建っていたが、2006年3月、ビルを管理していた元司法書士が、地上げに絡むトラブルで刺殺された。

その2カ月後、急成長していたマンション販売会社・菱和ライフクリエイトの代表と、広域暴力団山口組の大物組長・後藤忠政氏(当時・現在は除籍を 経て引退)らが、土地売買をめぐる公正証書の虚偽記載で逮捕された。起訴後、最高裁まで争われ、菱和ライフクリエイトの代表は無罪、後藤氏は有罪が確定。 後藤氏は現在、カンボジア在住である。

刺殺事件の方は、警視庁組対4課が、実行犯や運転手など暴力団関係者を逮捕、現在も捜査は続いている。

さらに、ビル売却をめぐって、暴力団関係者らが「買い主」を「極道をなめんじゃねぇぞ!」と脅したとして、2012年6月27日、暴力団関係者ら5人を逮捕した。

なぜ、こんな土地が存在するのか。

「トラブルが続き、一般の企業が手を出さなくなるので、土地の価格が下落する。そうなると、暴力団系企業や腕に自慢のブローカーが集まって、安く購 入して高値で転売しようとする。それがさらにトラブルを誘引して事件化。繰り返されて、犯罪の温床となる」(警視庁捜査関係者)

所有権者は、後藤氏系列の不動産会社・ウォールから南口開発を経てジェイエス合同へと移転している。

東京都主税局の差し押さえは、2000万円程度の固定資産税の滞納によるもの。「入札」の物件詳細に、「賃料は月額450万円」とあるように、払えない金額ではない。

形状が良く大通りに面した一等地なのに、塩漬け状態が続いていることから、所有権者が高値転売を諦めて、東京都主税局を利用、公明正大な売却を目論んだ、と読むことも出来る。

ただ、ジェイエス合同はダミーであり、真の所有権者が明らかでないうえ、土地には前・所有権者の南口開発が権利者となって、ジェイエス合同に28億円の抵当権を仮登記している不可解さもある。

公売によって過去が洗い流され、有効活用されるには、まだまだ曲折がありそうだ。

喫茶店「ほんやら洞」 全焼

1月16日午前4時50分ごろ、京都市上京区大原口町のギャラリー兼喫茶店「ほんやら洞」から出火しているのを通行人の男性が発見し119番した。

1月16日午前4時50分ごろ、京都市上京区大原口町のギャラリー兼喫茶店「ほんやら洞」から出火しているのを通行人の男性が発見し119番した。

京都府警上京署などによると、木造2階建ての店舗延べ約120平方メートルが全焼。

東側の店舗の一部にも燃え広がったが、約2時間後に消し止められた。

けが 人はないとみられる。

同署が、出火原因を調べている。

ホームページなどによると、ほんやら洞は、昭和40年代に、シンガーソングライターの岡林信康さんら文化人やミュージシャンによって開業。

2階に文化活動スペースを備え、学生の文化発信の拠点となるなど、名物喫茶店として知られていた。

現場は、京都御苑の北東約20メートルの京町家などが立ち並ぶ古い街並みが残る一角で、同志社大学今出川キャンパスなどの近く。

—————————

ほんやら洞(ほんやらどう)は、小正月の頃に新潟県の魚沼地方で行われる伝統行事、またはそのなかでつくられる雪洞(かまくら)のこと。

古くは、雪で「かまくら」をつくり、水神様を祀って、鳥追いの歌を歌うなど、秋田県の「かまくら」と同様の豊作祈願の伝統行事だった。

鳥追いの歌のなかにも「ほんやら」というかけ声があり、これが語源とされる。

しかし、地域によっては、観光化がすすんで、主に、無数の雪洞のなかに蝋燭などがともる幻想的な風景を目玉にした行事となっている。

一方、鳥追いの行事を行う、新潟県魚沼市では、雪洞のことを「ほんやら洞」ではなく、「鳥追い洞」という。

雪が足りない年は、雪ではなくテントで代用することもある。

雪洞は、主に、各地の雪祭りなどの行事のなかで多くつくられる。

雪洞のなかから漏れる光が織りなす風景をメインとする行事としては、5千もの「ほんやら洞」がつくられることもあるという小千谷市の「山谷坪野ほんやら洞まつり」、南魚沼市の「六日町温泉ほんやら洞まつり」(南魚沼市雪まつりの中の行事)が有名である。

つげ義春が1968年6月に「ガロ」に発表した短編漫画作品『ほんやら洞のべんさん』は、冬の小千谷を舞台にしている。

つげ自身は「主人公の寂しい気持ちをオーバーにならないように描きたかった」と述懐する。

作中のべんさんの言葉「なぜ旅にきたのかね、なんとなくじゃわからん、お前さまは寂しいんじゃないかね」が印象的だ。

べんさんの複雑な家庭環境、鬱屈した感情と主人公の気持ちがうまくかみ合っており、起承転結も見事である。

権藤晋は完成度の高さでつげの最高傑作に上げているが、つげ自身はまとまり過ぎが欠点であると考えている

この漫画をもとに「ほんやら洞」と名付けられた喫茶店が京都にある。

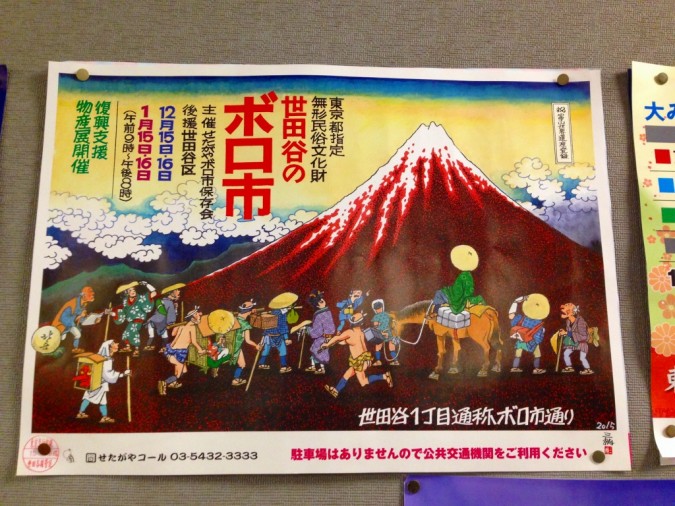

437年つづく世田谷ボロ市

1月15日(木)16日(金)

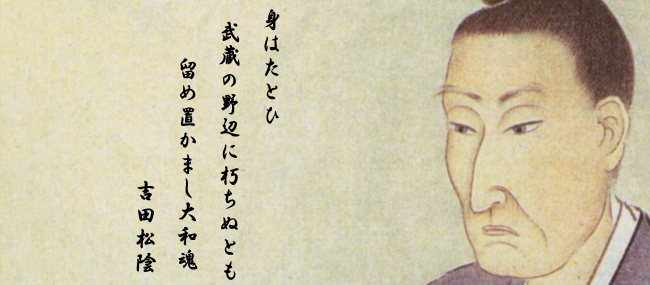

松陰神社

今年のNHK大河ドラマ

「花燃ゆ」が始まりました (^_^;)

新宿高校OB 変人編

高橋 岩太郎(たかはし いわたろう、1912年1月25日 – 2002年)は日本のヤクザ、右翼活動家。

高橋 岩太郎(たかはし いわたろう、1912年1月25日 – 2002年)は日本のヤクザ、右翼活動家。

日本国粋会落合一家六代目総長。東京都中野区本町出身。

明治45年(1912年)1月25日、東京府東多摩郡中野町(現:東京都中野区本町)で生まれた。実家は、農業と酒造業を営む旧家だった。

大正12年(1923年)、中野の桃園尋常小学校を卒業後、

東京府立第六中学校(現:都立新宿高校)に進学した。

同年9月1日昼、自宅の裏の鶏小屋で卵を取っていた。同日午前11時58分44秒、関東地震が発生し、関東大震災に発展した。東京府立第六中学校は半年間休校となった。休校の間に、酒、煙草、博打を覚え、喧嘩に明け暮れるようになった。

大正14年(1925年)、喧嘩で相手を刺傷した。

東京府立第六中学校から放校処分を受けた。実家を飛び出し、愚連隊に身を投じた。

その後、警察から追われるようになり、新宿を離れて、不良仲間だった高円寺の藤井の家に転がり込んだ。

幸平一家の中野・新井の貸元・大草宇一の若衆が藤井の家に出入りしていた。

その大草宇一の若衆の紹介で、大草宇一と知り合った。

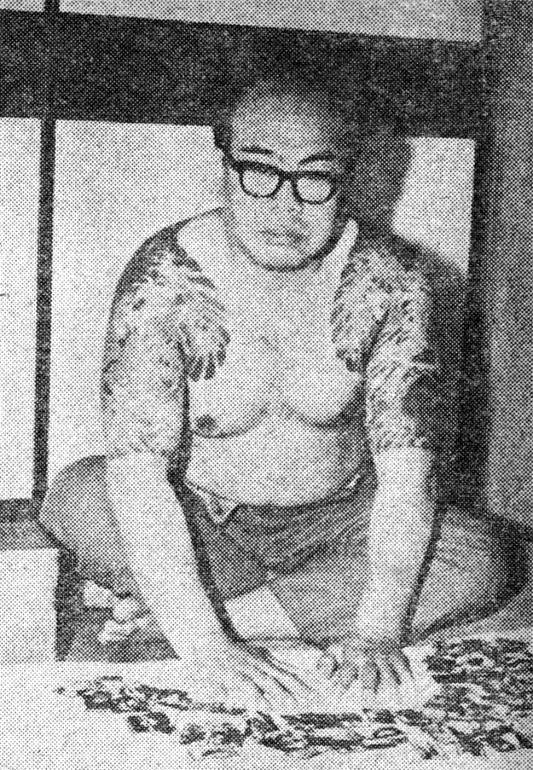

昭和4年(1929年)、背中に「野ざらし」(長襦袢の袖口から両手を出した足のない幽霊と「南無阿弥陀仏」の文字が入った絵)の図柄の刺青を入れ始めた。

厳密に言うと 卒業していないので(放校) OBではないのかな

波瀾万丈の人生で 90歳まで生きた シブトさはすごい (^_^;)

新宿ミラノ座 閉館

座席数1000を超える大映画館「新宿ミラノ座」(東京都新宿区)が31日で閉館するのを前に、「新宿ミラノ座より愛をこめて~LAST SHOW~」を開催している。

新旧の洋画、邦画を織り交ぜ、華やかに最後を彩る。

27日から30日までは、各日4本立てで上映。

27日「荒野の 七人」「銀河鉄道999」「さよなら銀河鉄道999~アンドロメダ終着駅」「アラビアのロレンス 完全版」、28日「インファナル・アフェア」シリーズ3 作、「ディパーテッド」、29日「ハンニバル」「男たちの挽歌」「エクソシスト ディレクターズ・カット版」「スワロウテイル」、30日「マトリックス」 「青いパパイヤの香り」「新世紀エヴァンゲリオン劇場版Air/まごころを、君に」「タワーリング・インフェルノ」と、大ヒット作が並ぶ。

最終31日は 「荒野の七人」と「E.T. 20周年記念特別版」の2本立て。

当日券500円均一(1作品鑑賞料金、各回入れ替え制)。

詳細はホームページ(http://www.tokyucinemas.net/)へ。

コマ劇場も新しいビルになったし

歌舞伎町も変わりますね (^_^;)

解体危機 樋口一葉ゆかりの「旧伊勢屋質店」

「たけくらべ」などの作品で知られる明治時代の女性作家、樋口一葉(1872~96年)が通ったとされ、国の登録有形文化財にもなっている文京区本郷の「旧伊勢屋質店」が、解体の危機に直面している。

土地と建物の所有者が「個人で維持するのはもう限界」と売却の意向を示したためで、愛着を持つ地元の有志らが17日夜、区内で保存への道を探る集会を開き、議論を交わした。

文京区などによると、旧伊勢屋質店は江戸時代末期の1860年創業。2階建ての土蔵と木造平屋の座敷棟、木造2階建ての見世(みせ)の3棟(総延べ床面積174・3平方メートル)からなり、関東大震災や東京大空襲にも耐えた。

本郷菊坂に住んでいた一葉は、現在の台東区に転居した後も生活に困ると伊勢屋質店に通い、生計を立てていたとされる。一葉の日記にも衣類を質に出したとする記述があり、24歳で亡くなった時には伊勢屋から香典が届けられたという。

土地と建物は経営者の家族が代々管理し、1982年に廃業した後も、親族が維持・保管してきた。テレビや映画の撮影にもたびたび使われ、2003年には国の登録有形文化財に登録された。02年からは、市民団体「文京の文化環境を活(い)かす会」などが、所有者の親族の協力を得て、一葉の命日にあたる毎年11月23日に一般公開し、13年間で約9000人が訪れていた。

しかし、親族は今年6月、固定資産税などの負担を理由に、「これ以上の維持は困難」と区に土地の借り上げを要請。区は当初、近隣の大学に打診し、平日は授業などに利用し、休日には一般開放できるよう関係者で協議を進めたが、まとまらず、親族は最近になって更地にして売却する意向を示したという。

文化庁によると、国の登録有形文化財を解体するには、国への届け出が必要だが、許可などは不要という。

区の担当者は「区で買い上げるには議会を通さねばならず、簡単には決められない。貴重な文化財なので、所有者のご意向が変わることを祈るだけだ」と話す。

17日夜に開かれた集会には、区内外から約60人が参加。建築家らが建物の歴史的価値を説明し、参加者からは「区に買い上げを依頼する請願書を提出すべきだ」「インターネットで呼びかけて基金を作るべきだ」などの意見が出された。

活かす会は「一葉のファンは全国にいる。どういう形であれ、今の場所で保存できる方法を考えていきたい」としている。

これは保存して欲しいです (^_^;)

江戸時代の罪と罰 国立公文書館

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト