発見当時は 卑弥呼のいた邪馬台国か!

と大騒ぎになった吉野ヶ里遺跡

歴史オタクには たまらない魅力です

(^_^;)

吉野ヶ里遺跡、1月〜2月限定で本物の青銅器作れるから超オススメ…

なんなら来年も行きたい…

鏡は超磨いたら写真(↓)みたいにピカピカになるよ…

発見当時は 卑弥呼のいた邪馬台国か!

と大騒ぎになった吉野ヶ里遺跡

歴史オタクには たまらない魅力です

(^_^;)

吉野ヶ里遺跡、1月〜2月限定で本物の青銅器作れるから超オススメ…

なんなら来年も行きたい…

鏡は超磨いたら写真(↓)みたいにピカピカになるよ…

著者セネカは、1世紀に生きたローマ帝国の政治家で、ストア哲学を代表する人物

人生は短いのではなく、我々が雑用で人生を浪費しているのだと説いて、「多忙なる怠惰」を戒めている

「明日死ぬつもりで今日を生きよ」というのは、ガンジーの言葉にもあるが、哲学の一つの到達点だろう

表題作のほかに「心の平静について」「幸福な人生について」が収められている

禁欲主義のストア派も、快楽主義のエピクロス派も、最終的に目指すところは、この「心の平静」というところに落ち着いているのが面白い

当時のギリシャ・ローマの時代精神を感じるし、時代を超えた普遍性をも感じる

本書を最初に読んだのは今から四半世紀前で、その後も折に触れて読み返し、今また読み直している

(^_^;)

ローマのストア哲学者を3人選ぶなら、エピクテトスとマルクス・アウレリウスが来て、3人目がセネカかキケロかな

キケロは雄弁家として切れ者なんだけど、ややクセの多いところが嫌われやすい

そのキケロが、大カトー84歳の口を借りて、若者2人に向かって、老年の何たるかを語らせています

時代は紀元前2~3世紀、日本では縄文時代が終わり、弥生時代が始まったころ

さすがにローマ帝国の超大物政治家である大カトーですから、老いてますます盛ん、弱ったところなどまったく見せず、むしろ「老いを楽しむ」余裕さえ感じさせます

特に、老年は「欲望の鎖」から解放された自由な年代であると主張しています

と言っても、大カトーは80歳で次男を儲けていますから、なかなか精力旺盛でした

良いもの(健康とかお金)について、

「有る時は大いに使え、無い時は強くは求めるな」

としているのは、いかにもストア哲学者キケロらしい

「死によって魂が消え去るなら、死は無視すれば良い。

魂が不滅なら、死を待ち望むべきだ」

とも言っている

まだキリスト教が登場する以前だから、最後の審判のような話は出て来ない

本書の中の言葉ではないが

Live as if you were to die tomorrow. 明日死ぬかのように生きよ

Learn as if you were to live forever. 永遠に生きるかのように学べ

という言葉を思い出した

いま調べたら、ガンジーの言葉だそうです

(^_^;)

これまで読んできた反藤原史観による古代史疑問点を一覧表にしたような本

73個の論点について、それぞれ通説への疑問点(謎)と、反藤原史観に基づく解答らしきものを提示している

この解答らしきものを組み立てれば、反藤原史観による古代通史を描けるのだが、それは読者の楽しみとして、とっておいてる感じ

よく図書館の推理小説の本で、しばらく読んだあたりで「犯人はこいつだ」と書き込んであるイタズラがあるらしいですけど、いきなり犯人を明らかにしちゃっては、推理小説の楽しみが消えますからね

逆に、最初に本書を読めば、読者は更に個々の論点を突っ込みたくなって、それぞれに該当する本を買って、反藤原史観の世界に引きづりこまれていく可能性大

歴史書の売り方としては、上手なマーケティングかもしれません

(^_^;)

福岡と佐賀の間に吉野ケ里遺跡というのがある

1980年代に工業団地の造成で地面を掘り返したら、弥生時代の巨大な遺跡、おそらく当時のクニが現れた

邪馬台国が見つかった!?ということで、当時はマスコミでも大きく取り上げ、毎日1万人以上の見学者が訪れた

周囲に深さ2~3メートルの堀を設けて防御を固めた、日本には珍しい城塞都市国家で、当時が古代の戦国時代(倭国大乱)であったことが分かる

遺跡内の墓からは、戦闘で傷ついたと思われる遺骨が数多く見つかっている

結局、邪馬台国ではないという結論になったが、50ヘクタールもある巨大遺跡は、今では吉野ケ里遺跡記念公園として整備されている

本書は、1989年に行われた歴史学者6人によるシンポジウムをまとめたもの

一般向けの公開討論なので、学会での討論に比べると穏やかなものだとは思うが、邪馬台国の場所についての議論にも関わるので、かなり熱っぽい議論になっている

(^_^;)

日本の古代史の原点である古事記を読もうと思うのだが、原文はもとより現代語訳でも読みにくいので、まずマンガから

世界からマンガの国と見られている日本では、多くの古典がマンガ化されている

横山光輝「三国志」全60巻などという超大作もある

古事記は江戸時代初めまでは偽書とされていた

本居宣長が慎重な考証によって偽書ではないことを論証し、日本書紀とならぶ古代史の正典となった

その神話編には荒唐無稽な話が多い

戦前は皇国史観から全て真実として教育したが、戦後はその反動で、すべてウソ話として歴史学会でも無視してきた

しかし高度成長期に日本中で道路やビルを建設し、地面を掘ってみたら古代の遺跡が次々に見つかり、それらが古代神話を微妙に反映していることが明らかになった

そんな訳で、今では何らかの史実を、神話の中に仮託していると考えられている

その「何らかの史実」を、推理小説にように探るのが、古代史最大の楽しみです

(^_^;)

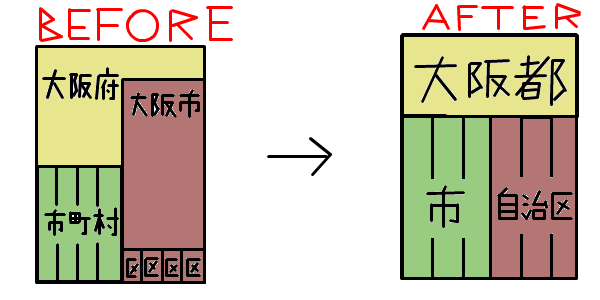

▲大阪市が消えて、区の独立性を、市レベルまで高める

大阪の気取らないところは好きだけど

「都」と呼ぶには 都会的洗練が

少々足りないような気がするんだよね

(^_^;)

吉村大阪知事(→)は9/23に記者会見を開き、

10/11に住民投票

とした。

松井市長も、

行政改革の一環としての二重構造の解消、行政の効率化が目的とし

問題は「都」という名称なのだ。

「都」とは「みやび」(雅び、宮

だ

そうした歴史認識が欠如していることが最大の問題なのである

ただし吉村知事はすこしニュアンスを変えて「副首都」を目指すと

七世紀から八世紀にかけて、大阪の谷町から森ノ宮にかけて、宏大

しかも戦後に発掘してみれば、難波宮跡地は日

遷都が頻繁に行われた七世紀から八世紀の飛鳥、奈良時代を一覧す

667 近江大津京(天智天皇)

672 浄御原宮 (天武天皇)

694 藤原京 (持統天皇)

710 平城京 (元明天皇)

784 長岡京 (桓武天皇)

794 平安京 (桓武天皇)

大津に都があったことをすっぽり忘れている向きも多いと思われる

現在の歴史学では近江大津京と呼んでいる。

近江大津京は天智天皇が即位した場所だが、わずか五年間の首都だ

遷都理由は白村江の戦い(663年)に敗れたため、

交通至便で優位

この遷都は大化の改新から十八

しかし近江大津京は短命に終わった。

最大の理由は九州の大宰府に水城や山城を構築したこと。

これらの造営費用が膨大だったため首

最初から臨時の皇居という印象だった。

そのうえ守旧派(飛鳥派)が反対、妨害があった。

天智天皇崩御の

ところで、近江神宮は天智天皇が祭神である。

京阪電鉄の近江神宮駅から七、八分ほど歩くとこんもりとして森が

昭和十五年、近

小倉百人一首の第一首は天智天皇、いまでは近江大津宮のことより

日本で最初に時計を取り入れたのも

その「遅刻」(水時計)が境内にある。

近年、

ちなみに小倉百人一首の第一番、天地天応の御製は、

あきのたの かりほのいほの とまをあらみ

わがころもでは つゆにぬれつつ

(秋の田の仮小屋に泊まると、屋根の苫(とま)の目が荒く、

冷た

壬申の乱で勝利した天武天皇(大海皇子)は飛鳥に戻り、浄御原宮

近江京の宮殿の主柱や仏殿、内裏正殿などを移設した

天武天皇と持統天皇は夫婦である。

この天武天皇と持統天皇の18

天武天皇の崩御後、

さて難波宮のことである。

歴史教科書には難波京のことを載せていないのである。

長らく「ま

「なんば」は難波であり、船場(せんば)、水の都。

堂島、中之島

つまり、大阪は首

水運の発達は当然だが、当該地区を治める豪族の顔役がいる。

縄文

周囲は縄文時代から開けていたことは確実であり、森ノ宮から縄文

石山本願寺、大阪城の敷地は難波宮

戦後、本格的な発掘が始まり、 昭和32年に回廊を発見、天皇宮室と判明した。

いま「難波宮史跡

難波宮跡の北側はNHKや大阪市歴史博物館があって、これ

それゆえ難波宮は「まぼろしの首都」ではなかった。

実質として難

この時から元号は「大化」となり、大化の改新の刷新政治は、難波

ただし何回も火災に遭遇して、そのたびに仮御所

すなわち難波宮は副都だったのだ。

だから正式な首都ではなく、教

副都は世界史で珍しくなく、清朝では紫禁城に加え、清朝皇帝は夏

エカテリーナ女帝はサンクトペテルブルグ郊外に

いずれにしても、現在の行革の一環として提言されている「大阪都

(宮崎正弘の国際情勢解題より)

半世紀くらい前に出版された、歴史に重点を置いた旅ガイド

5人の歴史学者や作家が書いている

ここで言う北九州は、北九州市のことではなく、九州の北半分という意味

朝鮮半島南部と一体だった古代

大宰府の歴史

足利尊氏の九州撤退

「葉隠」に現れた鍋島藩の特殊性など

元号「令和」の出典になった大伴旅人の邸宅で行われた梅花の宴は、当時の都(平城京)でも行われたことのないほど盛大なものだった

当時、花見と言えば梅で、桜ではなかった

<原文>

初春令月、気淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香

<書下文>

初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す

<現代訳>

新春の好き月、空気は美しく風は柔らかに、梅は美女の鏡の前に装う白粉の如き香りを漂わせている

万葉集 巻3-344 大伴旅人 酒飲まぬ人をからかう歌

「 あな醜(みにく) 賢(さか)しらをすと

酒飲まぬ 人をよく見ば 猿にかも似む 」

( あぁ~ みっともない!

酒も飲まずに、賢そうにしている奴の

顔をよ-く見たら、猿に似ているぞ! )

(^_^;)

▼大伴旅人 お酒が大好きだった (^_^;)

▲東京国立博物館

反藤原史観の旅ガイドとは違って、本書は多くの筆者の原稿の寄せ集めで、共通する史観のようなものは無い

毎日グラフの別冊なので、写真が多い

場所を筑紫(広く言えば九州全体、狭く言えば九州北部)に限って、古代史をテーマとしたシロウト向け数ページの文章や写真をゴチャゴチャ集めてある

やはり多数の筆者による共著というものは、全体を貫く一貫性もストーリーも無いので、イマイチ詰まらないなぁ、という印象

とりあえず最後まで読んだけどね

ホントにハズレの本なら、読書ノート書かないし、途中で読むのをやめる場合も多いです

(^_^;)