軟骨細胞シートを使った変形性ひざ関節症の治療法

ひざの軟骨が年を取ったり、けがなどですり減って痛みが出る“変形性ひざ関節症”。

潜在的な患者数は2500 万人以上で、そのうち3人に1人は痛みなどの症状があるとされる。

高齢になるにつれて増加傾向にあるが、これまで有効な治療法もなかった。

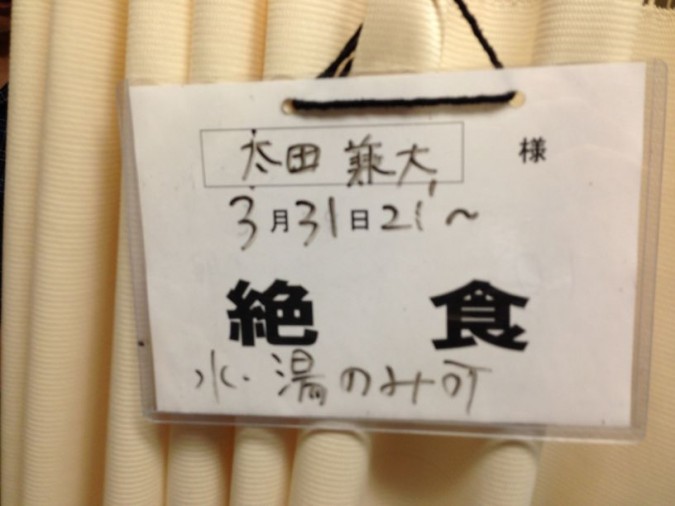

変形性ひざ関節 症と診断された会社員の男性。

歩くだけで左ひざに痛みが走るなど、不自由な日常生活を送っている。

男性は、病気やけがを患者自身の細胞で治す際に使われる “細胞シート”を使った「ひざの軟骨の再生治療」を受けることになった。

これは東海大学整形外科の佐藤正人教授の研究チームが開発した世界初の治療法だ。

iPS細胞と並んで期待される再生医療技術、“細胞シート”の研究現場にカメラが入った。

※映像には手術のシーンが含まれていますので、ご注意ください。

【視聴者の皆様へ】

番組で紹介した「軟骨細胞シートを使った変形性ひざ関節症の治療法」は、“臨床研究”で安全性を確認している段階です。

※病院側が“20歳~60歳までを対象”に、被験者を軟骨の損傷程度などをもとに選んで行っていて、研究に必要な被験者10人は、すでに決まっています。まだ一般の治療としては行われておりませんので、ご了承下さい。

番組で紹介した病院:東海大学医学部付属病院 整形外科 佐藤正人医師

ホームページ:http://cellsheet.med.u-tokai.ac.jp/index.html

※なお病院では、電話による問い合わせは受け付けておりません。

とにかく 痛いの やだもんねー (^_^;)~♪

早いもので平成23年4月1日に着任し、今年度で4年目を迎えます。

早いもので平成23年4月1日に着任し、今年度で4年目を迎えます。

平成24年簡易生命表によると

平成24年簡易生命表によると 慢性疾患を予防する目的でマルチビタミンなどのサプリメントを摂取するのはお金の無駄――。

慢性疾患を予防する目的でマルチビタミンなどのサプリメントを摂取するのはお金の無駄――。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト