原作(小説)ではイメージしにくい南仏の享楽的な雰囲気が、映画だとよく分かる

原作のストーリーの不自然さはそのまま

プレイボーイで40歳の父を演じているのが、撮影時47歳のデヴィッド・ニーヴン(→)というのは、年齢的にも少々無理がある

この人は粋な英国紳士なら似合うが、フランスの遊び人役は、ミスキャストだと思う

残りの3人は、適材適所

(^_^;)

原作(小説)ではイメージしにくい南仏の享楽的な雰囲気が、映画だとよく分かる

原作のストーリーの不自然さはそのまま

プレイボーイで40歳の父を演じているのが、撮影時47歳のデヴィッド・ニーヴン(→)というのは、年齢的にも少々無理がある

この人は粋な英国紳士なら似合うが、フランスの遊び人役は、ミスキャストだと思う

残りの3人は、適材適所

(^_^;)

ラディゲ「肉体の悪魔」の映画化

第一次大戦下であることが、原作よりもはっきりと示されている

夫が戦場へ行っている19歳の新妻マルト(ミシュリーヌ・プレール、←)と不倫する15歳の高校生フランソワ・ジャベール(ジェラール・フィリップ)

マルトはジャベールの子を身ごもる

戦争が終わって周囲は歓喜に満ちているが、やがて夫は戦場から帰って来る

恋の終末の予感に苦しむ二人

モノクロで画質も悪いが、原作に負けない素晴らしい映画だ

主演した二人はともに撮影時25歳なので、幼い恋の雰囲気は弱まっている

背徳の恋を周囲に余り隠そうとしない二人に、日仏の文化と社会の違い(個人主義)を感じる

(^_^;)

革命や敗戦などで体制がひっくり返ると、旧体制の上層部も路頭に迷う

明治維新では旧幕臣の多くが、単なる失業者に転落した

江戸時代初期には、多くの藩が「お取りつぶし」になって、藩士は禄を失った

何か武士以外の特殊技能を持つことは、本物の武士にとって恥とされていたから、ツブシが効かない人も多くいたことだろう

映画「一命」では、失業した武士の一家が内職をしながら、極貧の中で細々と暮らしていて涙を誘う

(T_T)

朝ドラ『エール』の「智彦さん」(奥野瑛太)(←)は、当時のふつうの人である。

がちがちに真面目で、家でも威厳を保つ主人である。

外で起こったことを、家内では話題にしない、というタイプだった。

これは軍人にかぎらず、昭和前半の家庭風景としては、ふつうのことだったとおもう。

ふつうの血の通った人として描かれていた。

軍人だったから、戦争が終わると路頭に迷う。

軍人は「政府の役人」でもあり「戦争という特殊技術の人」でもあった。

でも戦争が終わり、軍は解体されて再軍備は禁止されたので、それまでのキャリアがまったく使えない。

過去のキャリアが何も役に立たない、ただの無職である。

職を探して苦労している姿が見られた。

すべてをもてあましてる感じが出ていて、その姿を見せる役者・奥野瑛太が見事だった。

この人は、とても身体性を強く感じさせる役者だとおもう。

セリフを言う前の存在感がきちんとしていて、その佇まいだけで見入ってしまう。

再就職のときに彼の出した履歴書が映しだされていたが、それには赫々たる履歴が並んでいた。

陸軍幼学校から士官学校に進んだエリートで(幼学校は当時の中等学校にあたる)、卒業後、騎兵隊第十九連隊の少尉に任官。

最後は中佐まで昇進している。すごいエリートである。

最後の昇進はいわゆる「ポツダム昇進」、つまり敗戦が決まってからの昇進ではないかとおもわれるが、それまででも少佐である。

すごく偉い。なんか、軍人さんの位で偉さを測るのは裸の大将をおもいだしてしまうのだが、でもそういうしかない。

履歴書が映し出されたあとに、工場の鉄屑拾いの仕事があるといわれ、そんなものができるかと、憤然と席を立つシーンがあったが、たしかにそうだろう。

陸軍中佐は、ふつう鉄屑拾いをやらない。

プライドがあまりに高い。

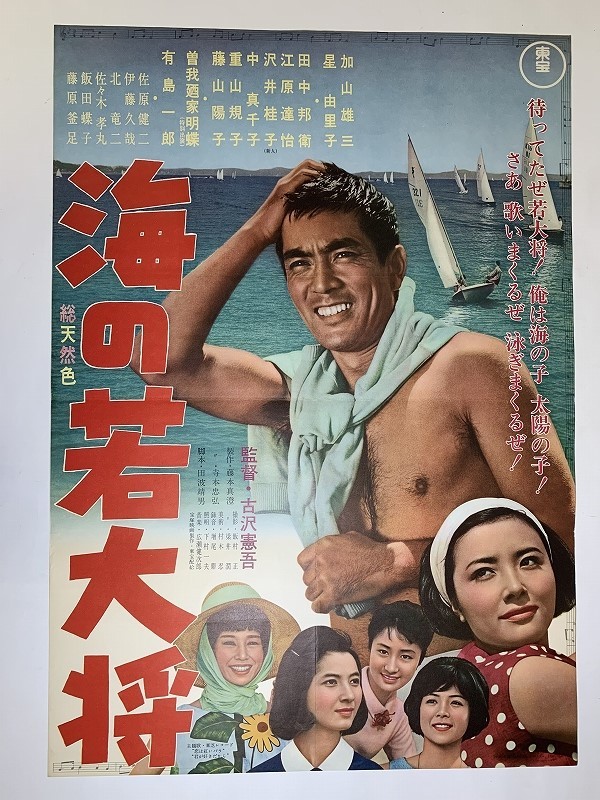

▲本当に83歳?

若大将も 年には勝てない

でも83歳でトレーニング

さすがだなぁと思う (^_^;)

やはり誤嚥は(ごえん)は侮れなかった。

誤嚥とは、本来なら口腔から咽頭、そして食道を通って胃に送られるべき食べ物や唾液が、誤って喉頭と気管に入ってしまうことです。

飲みこむ動作は「嚥下(えんげ)」と呼ばれ、誤嚥が見られる方はこの嚥下に障害が起きていることが多いです。

8/29、誤嚥のよる嘔吐で救急搬送され入院した歌手で俳優、加山雄三(83)が、誤嚥でせき込んだため、軽度の小脳出血を発症していたのだ。

当面の芸能活動を自粛することになった。

加山雄三は先月8/29夜、自宅で水を飲んだ後、誤嚥を起こして嘔吐。

その際にせき込んだことで小脳出血を発症した。

容体は安定しており開頭手術の必要もないが、治療と経過観察が必要なため活動自粛を決めた。

加山雄三は文書で

「トレーニングした後の水がうまくてさ、

がぶ飲みしちゃったんだよな。

年相応の飲み方をしなきゃね…」

とメッセージを送った。

加山雄三は昨年11月に脳梗塞を発症している。

今回の小脳出血との因果関係はないとみられるが、血流を良くする抗血栓薬を服用しており、激しいせきにより血圧が急上昇し、小脳出血を引き起こした可能性が指摘されている。

小脳出血について菅原脳神経外科クリニック院長の菅原道仁氏は

「歩行障害や手の震えなどが起こり得るが、

リハビリでかなり回復する」

と解説する。

事故が元で、ネコが人間に変身してしまうという荒唐無稽な童話

ネコ少女ミヌースは、気の弱い新聞記者と親しくなって、街にドタバタ喜劇を巻き起こす

昔の仲間のネコたちがミヌースに協力して、ネコをいじめるくせに動物愛護協会会長をしている悪徳実業家をやっつけるという話

童話作家アニー・M・G・シュミットは、ヨーロッパで大人気だそうで、この映画も、本国オランダでは劇場動員数100万人を記録

オランダ映画なんだけど、雰囲気はフランス映画に近い

ネコ少女ミヌース役のカリス・ファン・ハウテン(→)は、本作がデビュー作のオランダ人女優で、撮影時24歳

とてもカワイらしく、ネコ少女を演じてます

(^_^;)

映画「幸福の黄色いハンカチ」の原作者として知られるアメリカの小説家、ピート・ハミルさん(→)が、5日、亡くなりました。

85歳でした。

ピート・ハミルさんは、1935年、ニューヨーク市の南部、ブルックリンで生まれ、地元紙の記者や編集者をへて、1968年、作家として初めての小説を出版しました。

ニューヨークを舞台にした作品をはじめ、数多くの長編や短編小説を執筆し、ごく普通の人たちが織りなす日常や心情に光りをあてた「ニューヨーク・スケッチブック」などで人気を博しました。

また、山田洋次監督の映画、「幸福の黄色いハンカチ」の原作者としても知られています。

ハミルさんの弟、デニス・ハミルさんはアメリカ、ABCテレビに対し、ハミルさんが5日、腎不全などのため亡くなったことを明らかにしました。

訃報を受けて、ニューヨーク州のクオモ知事は、ツイッターに

「ハミルさんは、卓越したジャーナリストや作家というだけではなく、ニューヨークの代弁者でした。かけがえのないニューヨーカーに別れを告げるときが来ましたが、彼の遺産と仕事は生き続けます」

と投稿しました。

1948年、イングリッド・バーグマン(→)、2時間25分の大作

舞台は15世紀のフランスの百年戦争で、今風に言えば英仏戦争なんだけど、当時はまだ英仏ともに国家意識が確立していなかった

監督がヴィクター・フレミングなので、「風と共に去りぬ」に雰囲気が似ている

前半はジャンヌが「神の声」に目覚め、ダラケきった軍隊に喝を入れ、イングランド側を打ち破る

後半は一転して、敵軍に捕まった後のジャンヌの異端裁判を描く

バーグマンは1915年生まれ、この映画のころは32歳くらい

ジャンヌは12歳で「神の声」を聴き、19歳で火あぶりになったから、年齢的にはちょっとキツイんだけど、何とかなっちゃうところが超一流女優

それにしてもバーグマンとグレースケリー(→)、よく似てますね

米国映画なので、プロテスタントの立場からなのか、ジャンヌを火あぶりにしたカトリック聖職者を、徹底的に悪役の偽善者として、実に憎々しげに描いている

歴史的事実から言えば、魔女狩りで無実の者を火あぶりにしたのは、プロテスタントの方がはるかに多かったらしいですけどね

(^_^;)

▲火あぶりの刑

1971年公開、ゴジラシリーズ第11作なんだけど、前作同様にお子ちゃま向けでもありながら、公害という当時の社会問題も取り込むという、かなりハチャメチャな展開

おまけに当時の若者のサイケ文化まで混ぜ込んで、もう支離滅裂、何が言いたいんだか分からなくなっている

背景には映画の斜陽化で制作予算が極端に切り詰められ、撮影現場と東宝首脳陣に深刻な対立もあったらしい

円谷監督が前年に亡くなり、東宝特撮映画が存続の危機にさらされていたころの東宝社内の混乱が、そのまま映画になっちゃった、ということかしら?

去ってゆくゴジラの後ろ姿に、妙に哀愁を感じてしまいました

(^_^;)

1969年公開、ゴジラシリーズの記念すべき第10作なんだけど、お笑いパロディ路線ですらない、完全にお子ちゃま向け映画

「東宝こども映画まつり」みたいな企画用に作ったのだろうか?

アマゾンのコメント欄には、怪獣映画としては空前絶後の駄作だとして、ボロクソに書かれているし、まあその通りかもしれない

背景が昭和40年代前半、高度成長期の川崎の工場街で、ノスタルジックな雰囲気は今見ると面白い

(^_^;)

1968年公開、ゴジラシリーズ第9作、監督本多猪四郎、音楽伊福部昭に戻って、前作までのお笑いパロディ路線が弱まる

1968年公開、ゴジラシリーズ第9作、監督本多猪四郎、音楽伊福部昭に戻って、前作までのお笑いパロディ路線が弱まる

上の予告編は、なぜか表題が「ゴジラ電撃大作戦」になってますが、これは数年後に「東宝チャンピオンまつり」で本作を流用した時に、表題だけ変えたもの(おまけに15分も縮めたらしい)

とにかく怪獣が11匹も登場するので、歌舞伎の顔見世興行のようです

ゴジラなど地球怪獣たちは、国連が小笠原に作った「怪獣ランド」で家畜化して、みんな平和に仲良く楽しく(?)暮らしているという、少々無理のある設定

そこに地球乗っ取りを狙うキラアク星人が登場し、怪獣たちに操縦装置を埋め込んで操縦権を奪い、世界各地で大暴れさせる

ニューヨーク、モスクワ、パリなどの観光名所が次々に炎上します

前作、前々作は、場面が南の島で特撮は楽でしたけど、今回は模型作りが大変な都会の特撮が復活

CGを駆使したシン・ゴジラには比べるべくもないが、この時代の特撮としては実によく出来ていて感動します

とにかく人類も必死で戦い、怪獣たちの操縦権を取り戻すと、キラアク星人は対抗して、究極の悪役怪獣キングギドラ(→)を宇宙から呼び出す

でもキングギドラは1対10でボコボコにやられてしまってメデタシメデタシ

(^_^;)