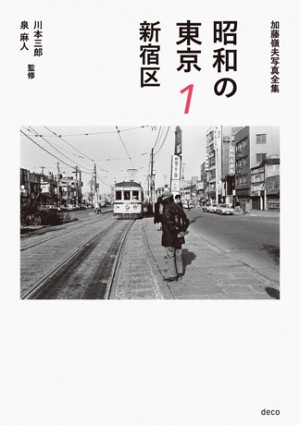

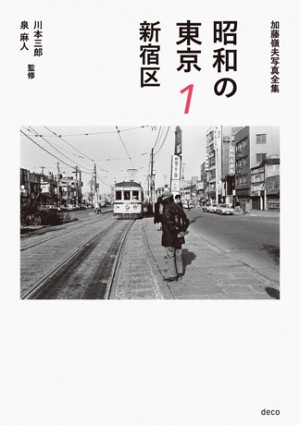

←表紙写真は昭和43年の新宿三丁目(現在の新宿高校前)

←表紙写真は昭和43年の新宿三丁目(現在の新宿高校前)

「消えゆく東京の街角」をテーマに写真を撮り続けた故・加藤嶺夫さんの未発表写真を数多く収録した写真全集「昭和の東京1 新宿区」(デコ)が3月7日に刊行され、話題になっている。

加藤さんは1929(昭和4)年東京生まれ。出版社に勤務しながら、東京を散策し、新聞紙上などにルポルタージュを執筆していた。これまでにも昭和の東京を収めた写真集「東京 消えた街角」(河出書房新社)、「東京の消えた風景」(小学館)などを発表してきた。2004年に逝去。2014年に没後10年を迎える。

加藤さんは1966~2000年の間、34年かけて4500枚以上の写真を撮り続けてきたが、発表されたものはわずか数百枚。約4000枚は未発表となっていた。「昭和の東京」と題した同シリーズでは、それらを新宿区、台東区、千代田区、江東区、中央区の5つに分けて編集し、「加藤嶺夫写真全集」の第1期として刊行していく。

同企画を発案した織田桂さんは「加藤さんの長男である万太郎さんご夫婦と知り合ったのがそもそものきっかけ。万太郎さんは自宅に残された大量のネガフィルムを持て余していたようで、加藤さんがたびたび写真を載せていた月刊誌『東京人』にフリー記者として関わっていた私と縁があったことで『ぜひ使ってください』と全ネガフィルムを私に託してくれた」と話す。

織田さんは、当時「東京人」副編集だった鈴木信子さんに相談し、特集号を作ったが、それでも大量のネガフィルムが手元に残り、「いつか本にして発表したいと強く思った」という。いくつかの出版社に企画を持ち込むも、加藤さんがすでに何冊も写真集を出していることなどもあり、「良い反応はもらえなかった」。

そんな中、編集プロダクションで出版社のデコ(千代田区)の高橋社長と十年以上ぶりに再会し、「何か企画はないか」と聞かれ、話したのが加藤さんの大量の写真についてだった。何度も編集会議を重ね、その全てを収めた全集として刊行することになったという。

写真は1区につき200~300枚を収録、全てダブルトーン(2色)印刷で「濃淡豊かに美しく」仕上げられている。「東京論の巨匠」である川本三郎さんと泉麻人さんのダブル監修で、2人の解説・エッセーをはじめ、撮影当時の該当区地図や都電系統図、撮影場所をプロットした現在の地図などを併せて掲載。「新宿区」には、新宿西口商店街(現在の大ガード交差点)や日活オスカーの様子などが収められている。

デコの栗林さんは「すでに新宿区内の書店を中心に、かなり動いている。収録されているのは、ほんの30~40年前の風景だが、今とは全く違うことに驚かされる。写真と今の街角を見比べるのも本書の楽しみ」と話す。

サイズはA5版、160ページ。価格は1,800円。ほか4区は5月以降、隔月で刊行予定。

いまも激しく変化する新宿の歴史 (^_^;)

1912年4月に北大西洋で沈没した豪華客船タイタニック号で、同号の楽団首席奏者の男性が沈没時まで演奏していたバイオリンが19日、英国内でオークションにかけられ、90万ポンド(約1億4200万円)で国内の収集家に落札された。

1912年4月に北大西洋で沈没した豪華客船タイタニック号で、同号の楽団首席奏者の男性が沈没時まで演奏していたバイオリンが19日、英国内でオークションにかけられ、90万ポンド(約1億4200万円)で国内の収集家に落札された。

←表紙写真は昭和43年の新宿三丁目(現在の新宿高校前)

←表紙写真は昭和43年の新宿三丁目(現在の新宿高校前)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト