山潤さん

情報提供ありがとー

(^_^;)

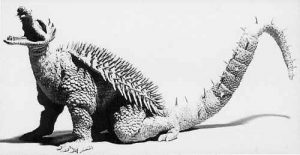

ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズが製作する「ゴジラVSコング(仮題)」が、「ゴジラvsコング」の邦題で5月14日から全国で公開することが決まった。

今作は、2014年の「GODZILLAゴジラ」(ギャレス・エドワーズ監督)、17年「キングコング:髑髏島の巨神」(ジョーダン・ヴォート=ロバーツ監督)、19年「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」(マイケル・ドハティ監督)に続く、「モンスターバース」の第4弾。このほど全世界版予告編がお披露目されると、YouTubeでは88カ国で急上昇ランク入り、Twitterでは28カ国でトレンド入りするなど、大きな話題となった。

ゴジラにとって“故郷”といえる日本での公開日が決定するまで、紆余曲折あった。

当初は20年3月全米公開を予定していたが、中国コロナの感染拡大を受けて11月20日に延期となり、その後、21年5月21日に再延期となっていた。

そして現時点では北米、中国、日本を除くワーナー配給地域では3月26日に封切られ、北米では3月31日に劇場公開とともにHBO Maxで同時配信されることになる。

日本での公開日決定とあわせて、日本版予告編(↑)が完成。

想像を絶するスケールで繰り広げられる、ゴジラとコングによる圧巻の肉弾戦の模様がふんだんに盛り込まれ、“地球最大の究極対決”の一端を確認することができる。

同予告編は、2月11日から全国の劇場で順次上映予定だ。

また、今作で満を持してハリウッドデビューを果たす小栗旬(→)は、芹沢蓮(せりざわ・れん)に扮している。

同シリーズ前2作で渡辺謙が演じた芹沢猪四郎博士の息子という設定で、重要な役どころを担っているという。

同作にはほか、アレクサンダー・スカルスガルド、ミリー・ボビー・ブラウン、レベッカ・ホール、ブライアン・タイリー・ヘンリー、エイザ・ゴンザレス、ジュリアン・デニソン、カイル・チャンドラー、デミアン・ビチルらが出演している。

日米決戦だ! と言う人もいますけど

私には

ゴジラ=日米台=青組

コング=中韓北=赤組

に見えてしまいます

(^_^;)

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト