幸福度は主観(感想)ですが、生活水準は客観(事実)です

健康と衣食住と人間関係(特に家族)がまあまあの水準なら、幸福になれる必要条件は満たされています

それを幸福と感じるか、不幸と感じるかは、本人の感受性(気持ちの持ちよう)の問題です

ですから、世の中の生活水準(富裕度)は非常に個人差が大きくて不公平ですが、幸福度は意外と公平なのではないかと思います

不幸なお金持ち、貧しいけれど幸福な人、たぶんいくらでもいると思います

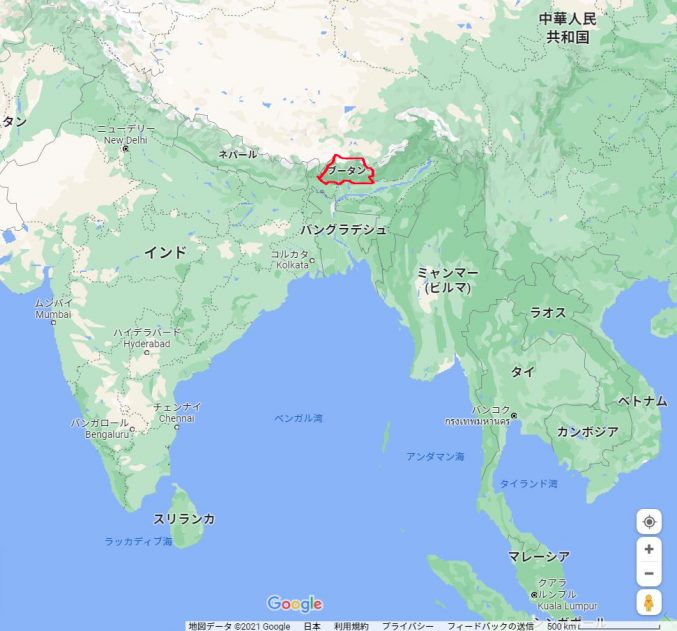

不幸になりたければ、豊かな他人と比べるのがよいと、ブータンの事例が明らかにしています

幸福になりたければ、この逆をすればいい訳で、現在の自分よりも劣った生活条件の人を見て、現在の自分の恵まれている点を再確認(実感)するのも一つの方法です

社会全体の幸福度を上げるには、生活水準を少しずつアップさせるのが良さそうです

幸福度には、生活水準グラフの高さより傾きが重要です

高度成長期(1955~1972年)の日本人は、現在の日本人より貧しかったけど、たぶん今より幸福でした

空から爆弾が降ってこない、強制的に戦場に送られたりしない、とりあえず今日の食べ物がある、それだけで幸せな気分になれる感受性の持ち主が、いっぱいいました

さらに、昨日より今日、今日より明日が良くなるという、強い確信がありました

豊かで成熟した先進国より、貧しい発展途上国の方が、たいてい幸福度が高いのは、この辺に理由がありそうです

(^_^;)

ブータンは発展途上国ながら、2013年には北欧諸国に続いて幸福度が世界8位となり、「世界一幸せな国」として広く知られるようになった。

ブータンでは、国民が皆一様に

「雨風をしのげる家があり、

食べるものがあり、

家族がいるから幸せだ」

と答える姿が報じられたのを覚えている人もいるだろう。

しかし、ブータンは2019年度に幸福度が156か国中95位にとどまって以来、幸福度ランキングには登場していない。

「かつてブータンの幸福度が高かったのは、

情報鎖国によって他国の情報が入ってこなかったからでしょう。

情報が流入し、他国と比較できるようになったことで、

隣の芝生が青く見えるようになり、

順位が大きく下がったのです」

それまで幸せを感じていたのに、人と比べ始めたとたんに、幸福度が下がった訳だ。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト