▲ライブカメラ

小笠原付近で海底火山の噴火が続いているので、地震に警戒していたのですが、近づいてきた感じがします

東京など大都市の直下型地震や、富士山噴火などにならないといいのですが

((((;゚д゚))))

10月20日午前11時43分頃、熊本県の阿蘇山で噴火が発生した。

気象庁は警戒レベル3に引き上げ、入山規制を発表している。

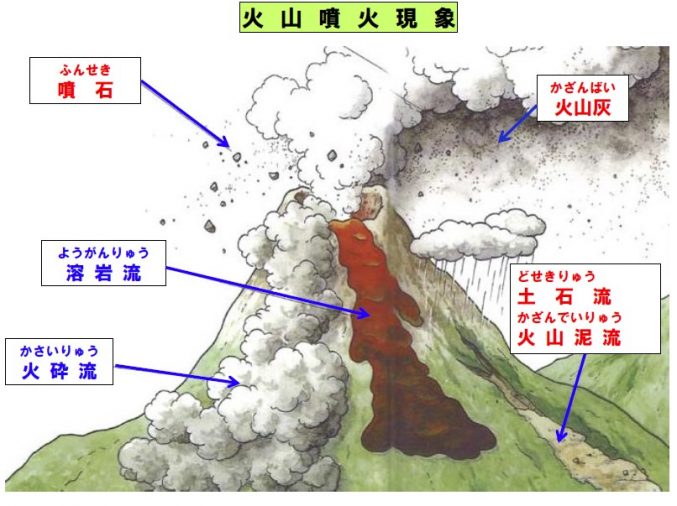

火砕流が火口から1キロ以上のところに達したとして、阿蘇山の噴火警戒レベルを、火口周辺への立ち入り規制が必要な「火口周辺規制」の2から、山への立ち入り規制が必要な「入山規制」の3に引き上げました。

気象庁は、火口からおおむね2キロ以内では、噴火に伴い大きな噴石が飛んできたり、火砕流が流れたりするおそれがあるとして、警戒を呼びかけています。

阿蘇山では今月13日、火山活動が高まっているとして、気象庁が噴火警戒レベルを、危険度が最も低い1から2に引き上げていました。

…横須賀・軍艦クルーズ

…横須賀・軍艦クルーズ .慶応義塾キャンパス

.慶応義塾キャンパス

★いな吉

★いな吉 昭和音曲同好会

昭和音曲同好会

中島ジャズ

中島ジャズ

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^

おにゃんこ ^ↀᴥↀ^ ラブクラフト

ラブクラフト